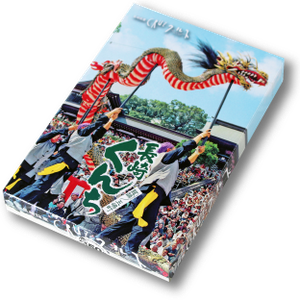

長崎の風景を絵はがき感覚でパッケージにした

「長崎景観クルス」好評です。

“長崎景観クルス”

長崎くんち

五嶋町『龍踊』

クルス4枚入¥324 (税込)

148×100×20mm ちょうどハガキサイズです。

平成26年取材

五嶋町流「龍踊」のモットーは、高く速く!

五嶋町 龍踊 じゃおどり

長崎の玄関口・JR長崎駅にほど近い五島町(くんちには旧町名の五嶋町で参加)は、その名のごとく五島のキリシタンたちが迫害を逃れて移り住んでできた町なんだそうです。長崎港開港当初、この町の船着き場に唐人船が停泊した故事にちなんで平成12年から「龍踊」を奉納。「龍踊」は長崎くんち人気の演し物のひとつなんですよ。(2014年6月取材)

シーボルト時代からすでに、

くんちに参加していた五嶋町

もともと「龍踊」は唐人屋敷で行われていた正月行事で、不老長寿の源とされる月を龍が食べようとする様子を表したものだそうです。龍は雨雲を呼び、雷鳴を招くことから雨乞いの踊りともされているとか。長崎ではお祭りやお祝い事の際にも舞われるんですよ。五嶋町はその傘鉾(各踊り町の行列の先頭を行く町のシンボル)がシーボルトの絵にも描かれているくらい奉納の歴史は古いのですが、「龍踊」は平成12年、19年に続いて、今年26年が3回目の奉納ということでした。

くんち参加は、

七年毎に役割を変えながら

「過去には山車を使った演し物もあり、またしばらく本踊(日舞)が続いていたんですが、新たにより多くの町民が参加出来る機会のある『龍踊』を奉納しようということになったんです」と五嶋町くんち奉賛会会長の中村重敏さん。踊町の順番が回ってくるのは7年に一度。母親に手をひかれて行列に参加した幼児たちが、7年後にはお囃子を受け持ち、成人すれば龍を操り、年配になると町のくんち運営に携わる。そうやって町民たちの縦横の絆は深まっていくのですが、一番の収穫だったのは、くんちを経験した子どもたちが見違えるほど変わったこと。「今どきの子どもたちは、普段叱られることなんてないですからね」と。

操り手による龍の性格を

見分けられれば、

あなたもツウ?

長ラッパは龍の鳴き声、銅鑼は稲光、大太鼓が雷鳴で、皺鼓(かっこ)が雨音…そんな中国風お囃子の演出で五嶋町の龍は高く速く舞います。「龍踊」は動きが激しいことから、演技の途中で龍を操る龍衆(じゃしゅう)が総入れ替えになるため、龍衆たちも6チーム体制。龍頭を受け持つ龍衆は6人それぞれに、くねり具合とか高さとか操り方のクセがあって、龍そのものの性格も変わってしまうらしいですから、そこのところを見分けられれば、ツウかも。今年から龍がもう1体加わって全部で2体となるそうですよ。

本番さながらの迫力ある練習が

間近で楽しめるなんて、知らなきゃそん!

各踊町では6月1日の「小屋入り」から公式練習が始まり、7月に入ると本番さながらに本格化します。取材当日の五嶋町の練習場所は路面電車が走る駅前大通り沿いのビルの玄関広場。仕事帰りの市民たちが行き交う夕暮れ時に、突如鳴り響く銅鑼の音。中国風のお囃子もにぎやかに、長さ19mの青龍が大暴れです。たまたま通りかかった人たちが足を止めて、しばしの見物。路面電車の乗客たちも大喜びで、窓越しに拍手喝采。本当にすぐ目の前で迫力の演技を楽しめるなんて感激です。これが10月の本番前まで、町なかのあちこちで繰り広げられる光景なんですが、これを知らないなんて本当にもったいない!!!

※写真提供 五嶋町様 (平成19年の写真)

五嶋町 龍踊 ホームページ http://www.jaodori.ngs.jp/